職人たちが独自の文化を生み出した 江戸染色

技法の発展

染色の長い歴史の中で江戸時代は、染色の技法が飛躍的に発展した時代です。

政治経済の中心が江戸に移り、平和を謳歌する時代になると、武士も庶民も生活文化を楽しむようになっていきました。

「糊防染」(糊を塗って色が染まらない部分を作る方法)の技法が開発されたことで、細かいデザインを表現することができるようになりました。

この「糊防染」の技術は、後に京都で発展した友禅染へとつながります。絵師、宮崎友禅斎は日本画の技法を用い、染料や顔料を使いながら、鮮やかな色柄の手描友禅を確立していきました。色挿しやぼかしなどの技法も盛んに使われるようになりました。

江戸の町人が大きなパワーをもってくると、職人たちはさまざまな技法に挑戦していきます。型染もその一つでした。

型染は、染める図柄に合わせて型を彫り、合理的で均一な絵柄を染める技法として広まっていきました。型を利用することで、一つの絵柄を大量に生産することができるようになり、多くの人たちが着物という衣裳文化を楽しめるようになりました。

町人文化が花開く

型染めは染める図柄に合わせて型を彫り、均一な絵柄を大量生産できる技法として広まりました。人気が出た柄のきものをたくさん染めて、多くの人たちがお洒落を楽しめるようになりました。

江戸幕府は、武士にも町人にも贅沢を禁じる法令を出しました。衣裳においても使える色を制限するなど日常生活を統制していきました。

しかし、江戸の職人 たちは逞しいものです。禁じられなかった茶色とねずみ色を駆使して、唐茶、柳煤竹、藍鼠、銀鼠、桜鼠、利休白茶、梅幸茶、柳鼠などの色柄を生み出しました。

木綿の栽培が盛んになり、木綿に染めやすい藍染の着物が普及しました。

藍染の職人や染物商たちが集まった「紺屋町」が全国各地にできました。江戸・神田の紺屋町は江戸染色の中心地で、安藤広重や葛飾北斎などの浮世絵にも描かれました。

粋人たち満足させる

幕府に統制されても、もっとお洒落をしたいという人たちがどんどん増えていきました。でも華やかな着物を着ることはできません。派手で個性的な図柄を施した襦袢や羽裏(羽織の裏地)などは、町人たちのささやかな抵抗だったのかもしれません。

そうした人々の気持ちに応えて、江戸の職人たちは工夫を重ねていきました。遠くから見ると無地だけれども、近くに寄って見ると繊細な文様が描かれている「江戸小紋」、中近東にルーツをもち、茶色の中にエキゾチックなデザインが施される「江戸更紗」などは、技術を磨いた「職人たちの心意気」ともいえるものでしょう。粋人たちの姿が思い浮かびます。

江戸染色の産地として伝統を受け継ぐ 新宿・落合

職人たちが移り住む

明治、大正の時代になると、神田紺屋町の染色職人たちは、よりきれいな水を求めて新宿の落合に集まってきました。

落合は「神田川と妙正寺川が落ち合う場所」という地名の由来からも分かるように、水量が豊富で、美しい流れをたたえていました。染色で水洗は欠かせない工 程であり、より澄んだ水を必要とします。職人たちが落合にやってきたことは必然だったのかもしれません。自らの技術を追求し続ける職人気質。そして商品に妥協を許さない庶民のプライド。

作り手と使い手たち双方の心意気を満たすために、作り手たちが落合に集まってきたのです。

染の職人たちとともに、蒸気で布のしわを伸ばす「湯のし屋」といった関連産業の職人たちも移り住み、落合には江戸染色の産地が形成されていきました。最盛期には300軒を超える染色業者で栄え、川筋の染工場の職人たちが川のあちこちで水洗いをするという風物詩が、1960(昭和30)年代半ばまで続きました。

染色の未来へ

着物が日常着ではなくなり、洋装へと移り変わっていく中で、江戸染色も次第に勢いをなくしていきました。巨大産地であった新宿・落合も例外ではなく、業者は現在では、約10社へと減少してしまいました。しかし、残った彼らは江戸染色の技法と心を受け継ぎ、伝統を守りながら新しいチャレンジをしています。

江戸染色の技術は世界に誇れるものです。海外の展示会などでは高い評価を得ています。「和」を感じさる独特の風合いとデザインを生かし、小物やインテリアなどさまざまな商品に利用されています。職人たちの技術の粋が凝縮されているファブリックスとして見直されているのです。

日本人の装いを演出する着物とそのライフスタイルを提案する江戸染色は世界に発信できる素材として注目されています。

時代を生き抜く進取の精神

江戸染色を世界へ、世界の職人たちと共に

2003(平成15)年、染の里 おちあいはロンドンの日本大使館で「江戸更紗・小紋展」を開いた。奇しくもちょうど江戸開府400年という節目の年、4代目の小林 元文は、父文次郎渾身の作「浅草寺・三社祭」を展示した。長さ10メートルの大作で、日本の祭りをモチーフに、江戸染色の技術が凝縮された作品に、英国人 たちは感嘆の声を上げた。

今、「和」は海外で注目を集めている。日本の技術やデザイン性などの評価も高まってきた。その中で、江戸小紋や江戸更紗はときには和装の域を超えて、モダ ンなイスやアクセサリーに形を変えて海外でのファンを増やしている。時代を生きる人たちが望み、そして職人たちが自らの技でそれに応える。

己れが積極的に 世界の人たちにアピールしていくことで、伝統技術に新しい息吹を与えた。

元文には一つの夢がある。「私たちは職人です。伝統文化を守りながら、生活に根ざした商品を生み出していく。決して芸術を売っているわけではない。世界で 注目されるのはアーティストです。でも、私は職人こそ文化を継承する主役だと考えています。日本各地、アジア、そして世界にそれぞれの地域の伝統を受け継 ぐ職人がいます。私は彼らと一堂に介し、職人ネットワークを作りたい」。

元文はそんな願いを込めて、「江戸染色工房・再生プロジェクト」に取り組んだ。新しい「染の里 おちあい」によって「伝統に育まれた文化や技術が衰退していくことはない」というメッセージ伝えたいと考えた。

2017(平成29)年、「染の里 おちあい」は創業97年目を迎えた。これからの数年間は100年に向けた新しいステップとなる。職人たちが共に手を結び互いに交流していくことで、より成熟し、新しい姿を私たちに見せてくれる。100年という歴史の積み重ねを経て、「染の里 おちあい」がどのような江戸染色の可能性を切り開いていくか。私たちは期待せずにはいられない。

東京染の地位を確立した中興期

繁雄の意思を継いだのが二人の息子、武次郎と文次郎である。繁雄は「文武両道たる人間になれ」という思いを込めて二人を名付けた。

武次郎と文次郎に対して繁雄は、広く日本の染色文化を担う人材として成長して欲しいと願った。技術を習得していくことは、同時に日本の染色文化の本質に迫ることでもある。二葉屋は二人の息子によって隆盛の時代へと向かっていった。

しかし、武次郎が50代の若さでこの世を去ってしまう。残された文次郎は、武次郎の思いを胸に、経営者として事業を拡大していく。

その一方で、日本有数の 染色作家としての地位も確立していく。アートディレクターとしても異彩を放つ。それは東京の染色業の近代化に大きく貢献するものであった。

図案を検討する繁雄(左)と

武次郎(左から二人目)

文次郎が生み出した作品は、伝統的な染色技法に独自の技術を融合させたものだ。日本の技術にとどまらず、アジアの染色技術を積極的に取り入れながら、日本 の花鳥風月や世界の風景を独特の感性で描いていった。巧みに色を操りながら、色彩の妙を表現していく染色の世界は、古き良き伝統を頑なに守りながらも時代 の斬新な

感覚を取り入れて、見る人たちに感動を与えた。それは年月を経ても変わることはない。

社員旅行でくつろぐ文次朗

1977(昭和52)年の全国染色コンクール通産大臣賞など、数々の賞を受賞して名声を高めていった。87年1月に東京で開いた「日本の染色展」では、 『黎明のボルブドール』という8メートルもある壁画風の大作を発表。当時の評論家やマスコミから賞賛され、各方面の注目を集めた。

文次郎の感性は、和装というジャンルを飛び越えた。自由な発想とそれを表現しきることのできる高い技術は、和や洋という垣根を越えた。タペストリー、スカーフ、着物、帯、パーテーション、ファッショングッズなど人々の生活に根付いたものへと作品は広がっていった。

数々の苦難を乗り越えた創業期

創業時の工場

1914(大正3)年、上京した小林繁雄少年は、当時、東京で第一人者であった江戸小紋師、小宮康助に弟子入りした。そこで江戸染色工芸の伝統を継承する江戸小紋の技法を伝授され、本物の技術を見抜く検品眼を練磨された。

染加工は、染問屋が白生地を仕入れ、色柄を指定して染色工場に発注する工業的な「仕入れ加工」と、お客一人ひとりに染柄と生地を製作する「誂染」に分かれていた。

仕入れ加工は染問屋や染色工場が取り扱っており、誂染は悉皆業などの中間業者が手がけていた。

小宮師の下で修業していた繁雄は、その技術の高さを買われ、当時東京随一の染問屋で、高田馬場に工場を持つ大店「伊勢銀」の職人として招かれ、すぐに工場長として采配を振るうようになった。繁雄は大勢の職人たちを指導し、呉服商との折衝をしていく中で、次第に企業経営に対する興味を大きくしていく。

作品を検品する小林繁雄(60歳の頃)

1920(大正9)年2月11日、繁雄は妻の叔父である土方氏の支援を受け、東京・新宿の下落合に工場を建設、職人3人を雇い入れた。屋号は土方氏の協力と大樹の芽生えを象徴して「二葉屋」とした。初代社長を土方氏に任せ、繁雄自身は仕入れ加工技術の研鑽に努め、江戸小紋、江戸更紗といった商品の生産に力を注いだ。大正時代中頃は時代の好景気もあり、東京の染色業が最も栄えた時期であった。

順調に滑り出した事業であったが、すぐに絹相場が大暴落し、取引先である問屋が打撃を受けた。二葉屋は事業を誂染中心に切り替えながら再び復活への道を歩み始めた。

しかし、その矢先、23年には関東大震災が起こる。幸い工場は残ったものの、得意先であった日本橋や神田の染問屋は壊滅的な打撃を被り、商売そのものが難しくなっていった。一時期、薪炭を販売して糊口をしのいでいたが、問屋が営業を再開していくにつれて染色業も立ち直り、25年には、妙正寺川のほとり、上落合に新工場を建設した。大正から昭和へと変わろうとしていく時代、日本全体が大きな波乱へと向かうときでもあった。

昭和の初め、好景気に支えられて事業が拡大していく一方で、日本には次第に暗い影が忍び寄る。

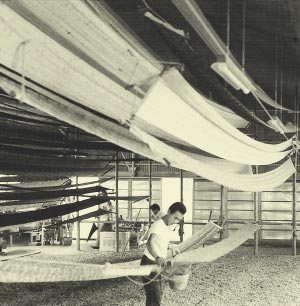

昭和30年頃の引場

1941(昭和16)年太平洋戦争に突入した日本は、全国に国民総動員令が発せられ、43年には染物が禁止され、防毒マスクの部品を生産する軍需産業と なった。染色を支えていた板場の貴重な張板は床板となった。そして45年3月、東京大空襲によって情熱を傾けた工場はすべてが灰燼に帰してしまった。

合資会社二葉として再出発したのは、51年のことである。一時期、他の工場に勤めて家族を養っていたが、周辺の工場が徐々に生産を再開していく中で、繁雄は焦りを感じながらもじっくりとその日に向けて力を蓄え、そして復活する。

以前働いていた職人たちはすでに他の工場で仕事をしている。なんとか職人5人と小回り3人、そして2人の息子を従えての再開であった。時代に翻弄されながらも、繁雄は自らの志を忘れることはなかった。染色の求道者として、技術を守り抜いた。

江戸染色に賭けた染の里 の歴史

「流行を追う色柄の選択はなんと言っても消費地に直結して行われる事が望ましく、交通の不便な山間の町では伝統の技法こそ継承されはして来たものの、産業的発達には自ら限度があった。

私は2年間の修業中、工場主から婿養子の話なども出たが、この道で名を上げるにはどうしても東京に出て修業を積まなければならぬと考え、なんとかして東京に出る機会を得度いと日夜考えるようになった。」(原文まま)

大正の終わり頃。両親に送るために若い職人が写した写真

これは「染の里 おちあい」の創業者の一人、2代目社長の小林繁雄がその著書「そめの一代」に残した言葉だ。長野県伊那郡に庄屋の四男として生まれ、長野の 山間の町で染色の道に進んだ繁雄少年が抱いた志。3代目小林文次郎、4代目小林元文に受け継がれてきたのは、まさに進取の気性と時代の先端を生き抜く精神 である。

移り行く時代の流れの中で、脈々と受け継がれてきたのは繁雄の根っこにあった魂でもあった。

2020年創業100年を迎える株式会社二葉は、節目として、より地域に密着し愛される工房として、一般社団法人染の里おちあいに生まれ変わります。染の技術や伝統を継承し、また時代にあった商品の製造販売/教室運営/ワークショップの開催をおこなってまいります。

今まで以上に染の楽しや手染めに見える日本人の精神を語り継ぎ、今後に文化や技術を残すべく活動してまいります。

スタッフ一同切磋琢磨して皆様に愛されるよう努力してまいる所存です。

今後とも引き続きご愛好頂けますようお願い申し上げます。代表理事高市洋子

2020年1月元旦

一般社団法人染の里おちあい 代表理事 高市洋子 ;井上英子 中山今日子 澁谷健吾

理事 中村真一郎 小林慶子

設立社員 小林 元文 小林 慶子 高市 洋子 中村 真一郎 大谷 啓介 泉 雄一郎 東 健太郎 坂井 遼